我是北京交通大学系统科学学院的教师孙会君,在交大从教二十年来,始终深耕育人一线,不忘从教初心,不断体悟教学之道,坚持理想信念教育、人格品格教育、专业素质教育有机统一,把培养优秀的拔尖创新人才作为自己的育人使命,秉承着价值塑造、知识传授、能力培养“三位一体”的人才培养理念,做好学生创新思维的播种者。

一、价值塑造:以心灯点亮成长,让品格之花绽放在时代沃土

教育是国之大计、党之大计,教师肩负着培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的使命。习近平总书记指出:“要坚持不懈用新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,着力加强社会主义核心价值观教育,引导学生树立坚定的理想信念,永远听党话、跟党走,矢志奉献国家和人民。”

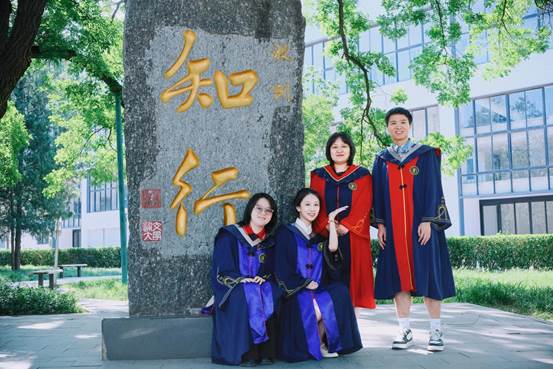

深耕课程思政“责任田”。作为一名曾经担任过党支部书记的教师党员,我深知课程思政是立德树人的重要一环,课程思政不是生硬的说教,而是春风化雨般的浸润。作为多年负责教学的学科骨干,我积极组织广大教师集体备课、研讨交流“课程思政”,挖掘、发挥各门课程自身所蕴含的思想政治教育元素,主要围绕坚持系统观念、发扬系统思维、学习钱学森前辈的精神和事迹等与学科高度相关的元素开展课程思政建设,并将其有机融入到教学中。我曾参与制定了北京交通大学的“知行班”人才培养方案和课程大纲,主持参与了4项“课程思政”教改项目,这些项目不仅深化了课程内容的思政融入,也深深激发了学生的爱国热情和专业使命感。

夯筑实践育人“根基石”。社会实践对于个人成长、技能提升以及社会责任感的培养具有重要意义。我大力倡导学生参与社会实践活动,曾多次亲自带领他们前往井冈山、延安、西柏坡等地实地浸润,筑牢理想信念根基,厚植家国情怀与社会责任感,点燃学生科研报国的火种。曾经有一名对未来科研之路感到迷茫的学生,曾多次表示自己对未来没有信心,在一次外出实践中,我不经意间看到学生眼中闪烁着与以往不一样的光芒,我倍感欣慰,深知这光芒正是理想信念生根发芽的见证。这种浸润式的教育不仅强化了他们的社会责任担当,多年来,更是培养出一批批兼具专业素养与爱国情怀的新时代人才,他们中的大多数在毕业后纷纷投身交通强国建设,以实际行动践行报国誓言。

这些年的育人实践结出了丰硕果实。我带领支部获批教育部首批全国党建工作样板支部,所在团队获评全国教育系统先进集体、北京市优秀研究生指导教师团队,我个人也被评为北京交通大学优秀党支部书记/优秀共产党员标兵、优秀教师、“交大巾帼十杰”、“智瑾奖” 优秀青年教师等。最让我欣慰的是,指导的研究生中有50人次获得优秀毕业生/优秀毕业生干部等荣誉称号。看着学生们在不同岗位上践行交通强国的使命,我深深体会到,教师最大的幸福,就是看到学生成为照亮时代的光。

二、知识传授:以星火编织经纬,让智慧之泉流淌在思想阡陌

师者,所以传道受业解惑也。教育不仅是知识的传递,更是思维的启迪与能力的锻造。多年来我一直致力于探索适应新时代的教育教学模式,以星火编织经纬,让智慧之泉流淌在思想阡陌。

创新教学方法,使课堂成为点燃学生创新火花的熔炉。在多年的教育教学实践中,我探索出“板书+互动+实践”的立体教学法。坚持传统板书与电子课件的有机融合,尤其注重在黑板上完整呈现公式推导、方案设计的思维过程。我常常故意在关键步骤留下半幅草图或未完成的公式,形成“思维留白区”。这种“不完整教学法”往往能激发学生主动补全的欲望,提高学生课堂学习专注力。构建“课前—课中—课后”的课堂互动体系:课前通过教学平台发布开放式问题,课中设置专题研讨交流环节,课后回顾总结布置重难点任务分专题讲解,保证学生课堂学习真正有收获。

探索教育教学新载体,用心打磨课程设计。记得初次带领团队康柳江等教师筹备中国大学 MOOC 线上全英文课程《Linear Programming Modelling & CPLEX Solving》,为了让抽象的运筹学知识跨越语言壁垒,我带着教学团队逐字打磨课件,自己常常修改英文课件到凌晨,将复杂的算法原理拆解成生动的教学案例,把最新的交通经济数据嵌入课堂讲授。当看到课程连续开课 6 学期,总听课人数突破 3000人,甚至有国外学生在讨论区留言“这门课让我重新理解了优化模型的实际价值”时,我深感欣慰,这让我更加坚定了探索多元化教学路径的信心。

作为团队负责人,我深知育人之路从来不是独行,而是同行者的薪火相传。我一直以来非常关注年轻教师的发展和成长,乐于把自己的教学科研经验传授给新老师,为整个团队的发展贡献力量。多年来,我带领团队的教学实践也结出了丰硕果实:我参与完成教育部首批“新工科”研究与实践项目《理科衍生“交通系统科学与工程”专业建设探索与实践》,形成了理工交叉与管理传承、理论创新与实践应用相结合的综合型人才培养模式。我参与的教学改革成果《优势学科交叉、特色平台支撑——交通行业高水平博士研究生培养模式探索与实践》获第三届中国学位与研究生教育学会研究生教育成果奖一等奖,《理工融合、学科交叉——交通特色高水平博士研究生培养模式探索与实践》获北京市高等教育教学成果奖二等奖,这些收获既是对过往探索的肯定,更是对未来的鞭策。

三、能力培养:在实践中锻造创新锋芒,让知行合一成为成长底色

科研的价值在于回应时代之问,育人的真谛在于做到知行合一。依托双一流学科平台优势,我和学生们始终坚持将论文写在祖国大地上。

勇担时代之责,服务社会之需。新冠疫情暴发时,北京地铁面临大客流管控难题。在这紧张时刻,我带领团队参与制定北京地铁运营有限公司的《北京地铁公司应对疫情防控期间大客流工作方案》,开发的面向重大疫情防控的城市轨道交通线网仿真平台为新冠疫情期间北京地铁客流满载率控制与“超常超强”运行提供了技术支持,解决了不同线网运力配置方案、不同客流规模条件下客流在北京地铁线网上动态分布估计等实际难题;参与建立的共享出行流量监测与管理分析系统也得到了北京市交通信息中心的认可。在听到学生纷纷表达“原来我们做的研究真能守护千万人的出行安全。”这让我明白,科研创新并非空中楼阁,而是能够切实解决社会实际问题,教育工作者的责任不仅仅是传授知识,更重要的是要引导学生将所学知识应用于实践,解决实际问题,为社会贡献自己的力量。

践行知行校训精神,积极鼓励学生积极参与交通行业工程实践。我所指导的研究生利用假期走入交通部公路科学研究院、北京地铁等机构和企业进行实践和调研,加深对于当前行业内所面临的管理难题和技术发展挑战的了解。同时,我还会带领同学们将这些实际问题凝练为科学问题,并尝试用创新的理论方法予以解决,所培养的学生已在交通管理领域顶级期刊发表或录用学术论文50多篇,申请国家发明专利20多项。其中,我曾指导的学生曾利用暑期在北京地铁公司实习时,以轨道交通首末班车衔接问题作为论文选题,解决轨道交通运营管理中的实际难题,得到行业专家的高度认可。

这些年,我鼓励学生积极参加创新创业项目和学科竞赛,取得了一定得成绩。其中30多人次获得宝钢优秀学生特等奖、国家奖学金、研究生创新基金、优秀毕业论文等荣誉,以及多项学科竞赛奖励。这不仅锤炼了学生的创新思维与解决复杂问题的实战能力,更让他们在挑战中深刻体会到团队协作的价值和将理论知识应用于行业前沿的成就感。我常常对学生说:“我们做的不仅是科研,更是肩负着服务国家社会的使命。”

十年树木,百年树人。在教师岗位上的八千多个日子里,我见证了学生们从青涩学子成长为行业栋梁,也在育人过程中遇见了更好的自己。未来的日子里,我愿继续做那个执着的播种者,在学生心中播撒创新的种子,浇灌实践的甘露,等待他们在交通强国的沃土上长为参天大树。

个人简介:

孙会君,北京交通大学二级岗教授,国家级高层次人才。长期从事城市交通复杂系统运营管理及应用研究,在交通数据挖掘、理论建模、算法设计和系统仿真等方面开展了深入研究,取得了一系列具有国际领先或先进水平的理论研究成果。近五年在交通运输管理领域顶级期刊发表论文80余篇。主持国家自然科学基金重点项目、科技部重点研发计划项目课题等国家级项目多项。获教育部自然科学奖一等奖、中国科技产业化促进会科学技术奖一等奖(排名第2)和北京市科学技术奖二及三等奖、其他省部级和行业/协会科技奖等奖励10余项,获POMS、CTS、TSTE等国际会议最佳论文4人次,出版学术著作2部,申请和授权国家发明专利30多项,完成专利转化5项。获软件著作权10项。4项研究成果入选交通运输部内参,参编交通运输部行业标准4部,有力支持理论成果的落地应用。